Le blob, l’organisme sans tête qui révolutionne l’étude de l’intelligence

Le blob est un organisme eucaryote unicellulaire fascinant à plusieurs égards. Ce n’est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. C’est un être vivant rampant dans les milieux frais et humides, doté d’une seule cellule géante possédant de multiples noyaux ; et il est capable d’apprendre même sans cerveau…

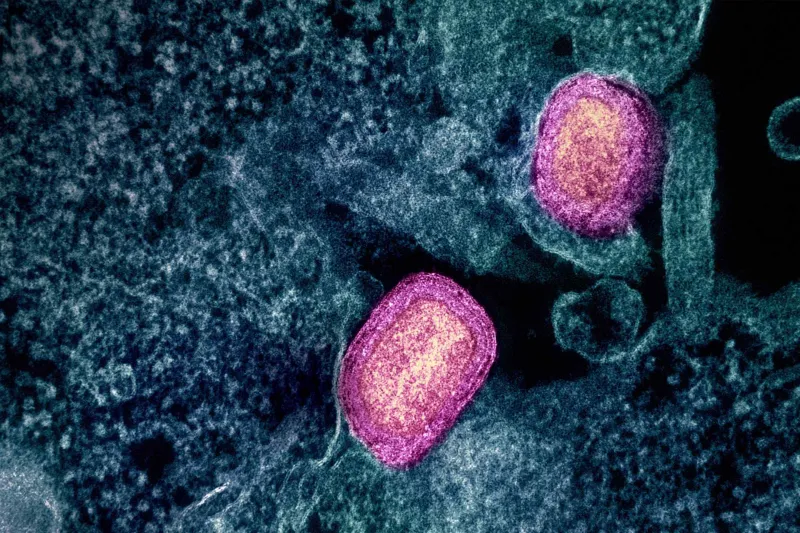

Son nom scientifique en latin, Physarum polycephalum, signifie littéralement « organisme à plusieurs têtes ». Pour autant, le blob n’en possède aucune car il n’est composé que d’une unique cellule, à l’inverse du corps humain, qui en possède des milliards. Originellement apparu il y a plus de 500 millions d’années, son nom lui a été donné en 1822 par le mycologue américain Lewis David von Schweinitz. Présent dans le monde entier, il est cependant relativement discret et vit dans les zones fraîches et humides comme les tapis de feuilles mortes et apprécie les forêts de chênes et les écorces des arbres. Exposée depuis octobre 2019 au Parc zoologique de Paris, cette apparente « moisissure » jaune et visqueuse, dont les prolongements en éventail s’étirent et s’échappent en dehors de leur boîte de culture si l’on n’y prend pas garde, a d’abord fasciné par son étrangeté.

Lire aussi —

Qu'est-ce qu'un blob ?

Blob au Parc zoologique de Paris

© MNHN - F.-G. GrandinChacune de ses caractéristiques anatomiques, physiologiques ou comportementales semble l’éloigner de nos représentations du vivant. Tout d’abord sa taille. Celle-ci peut atteindre plusieurs mètres carrés, ce qui permet de l’étudier sans avoir recours à un microscope et lui vaudra le sobriquet de « blob » auprès de la spécialiste française Audrey Dussutour, en référence au film d’horreur éponyme sorti en 1958. Son matériel génétique est contenu dans des milliers de noyaux, tandis que la plupart des espèces animales n’en possèdent qu’un. Le blob est résistant. Il peut en effet entrer en dormance si les conditions extérieures lui sont défavorables (comme lors d’un épisode de sécheresse) ou décider de se reproduire par formation de spores qui s’échappent au premier coup de vent. Il en ressort que cet organisme est un excellent colonisateur des milieux. Cependant, il craint terriblement la lumière. Ainsi, notre équipe a pu mettre en évidence que cet organisme produisait des pigments vitaux comme les physarochromes, qui se dégradent en l’espace de quelques heures au cours de l’exposition à la lumière, ce qui souligne ainsi le besoin d’obscurité du blob pour accompagner sa croissance. Par ailleurs, le blob occupe une niche particulière de l’arbre du vivant, car il ne s’agit ni d’un animal, ni d’une plante, ni d’un champignon, mais d’un myxomycète rattaché au règne des amœbozoaires.

Pour cette raison, les scientifiques ont longtemps erré pour le classifier. Si le Florentin Pier Antonio Micheli le considérait encore en 1729 comme un champignon du fait de sa production de spores, et bien que son opinion ait été partagée par d’éminents naturalistes tels que le botaniste suédois Elias Magnus Fries ou Linné, de premières objections sont émises dès 1863 par le botaniste polonais Leon Cienkowski, qui remarquera que deux blobs distincts peuvent fusionner pour former un individu géant. Vers la fin des années 1970 cependant, malgré toutes les extravagances de cet organisme, les scientifiques ont commencé à se désintéresser du blob, son étude étant essentiellement réservée aux naturalistes.

Un modèle de cognition unicellulaire

Des scientifiques ont pourtant récemment ressorti cette curiosité de son placard afin de l’étudier comme modèle d’intelligence primitive. Au-delà de l’étude de simples performances, le blob pourrait bien révolutionner la psychologie en lui permettant d’élucider les mécanismes à l’origine du traitement et de l’enregistrement des informations perçues, un ensemble de processus faisant partie de la cognition.

En 2008, le chercheur Toshiyuki Nakagaki, de l’université de Hokkaido, reçoit le prix Ig-Nobel pour avoir mis en évidence la capacité du blob à résoudre des labyrinthes à l’extrémité desquels on place des sources de nourriture. Ce prix, décerné par l’université d’Harvard, récompense les travaux les plus drôles, étranges ou ridicules qui ont pour point commun de faire réfléchir et d’éclairer de nouveaux aspects scientifiques. Les recherches de Nakagaki visaient alors à démontrer que ce blob au fonctionnement primitif, constitué de réseaux veineux au sein desquels se propage un plasma jaune, est capable de constituer des réseaux biologiques performants en trouvant le plus court chemin entre deux points. En 2010, le chercheur recevra un second prix pour la mise en évidence d’une application pratique de ce principe pour la construction de réseaux ferroviaires optimisés. À l’échelle d’une cellule unique, et sans système nerveux centralisé, il s’agit d’un défi de taille : les prolongements cytoplasmiques (excroissances de la cellule) doivent faire un compromis entre le coût énergétique nécessaire à la construction du réseau et l’efficacité et la robustesse qui permettent sa formation.

Blob dans une boîte de Petri

© MNHN - F.-G. GrandinPour ce faire, le blob doit connecter des points au sein d’un ensemble de points intermédiaires possibles, afin de couvrir l’ensemble des points terminaux avec une perte minimale d’énergie et en réduisant la longueur totale du réseau. Alors que le problème nécessite des capacités complexes d’abstraction pour un être humain, le blob le résout de façon simple : en faisant varier le volume de liquide (et donc la pression) au sein des veines de sa cellule, Physarum polycephalum peut faire varier sa vitesse de déplacement. Le volume de liquide des veines étant lui-même proportionnel à la quantité de molécules de nourriture perçue, le blob se déplace plus rapidement en direction de celle-ci. Cette étude résume parfaitement le fonctionnement du blob : à chaque défi posé par son environnement, il trouve des solutions relativement simples. Cette cellule est ainsi capable de mémorisation : elle laisse sur son passage un signal répulsif qui lui permet de ne pas revenir sur ses pas. De ce fait, le blob est également capable de choisir d’oublier pour survivre, c’est e que l’on appelle l’habituation. Audrey Dussutour a fait l’expérience de soumettre un répulsif (du sel) à un blob. La chercheuse a alors remarqué que le blob a progressivement appris à ignorer le condiment tant redouté. Et il peut même transmettre son apprentissage à l’un de ses congénères, tout simplement en fusionnant avec lui.

Reproduction du réseau ferroviaire de Tokyo par le blob (sur chaque ville est disposée un flocon d’avoine).

© Toshiyuki Nakagaki et al., 2008, repris par l’AFDECMais le blob ne fait pas que mémoriser. Il joue des capacités de sa mémoire et choisit de l’utiliser ou non en fonction de l’avantage que cela lui confère. Le blob anticipe ses actions grâce à ses capacités de mémorisation, choisit le régime alimentaire le plus équilibré ainsi que le meilleur moment pour quitter un lieu. Dans cette lignée, de nombreux chercheurs décrivent des formes d’intelligence primitive similaires à celles du blob chez d’autres organismes unicellulaires (bactéries, ciliés, amibes) et avancent que l’étude de leurs mécanismes de cognition pourrait permettre d’appréhender une partie des processus de fonctionnement des réseaux de neurones des organismes multicellulaires. Les sciences cognitives et la psychologie connaîtraient alors une importante révolution en entrant dans le cortège des sciences fondées sur les théories évolutionnistes darwiniennes. Physarum polycephalum, en tant qu’organisme unicellulaire, possède pour cela un avantage de taille car l’un de ses proches parents, Dictyostelium discoideum (une amibe sociale capable de s’assembler avec des milliers de consœurs pour former un organisme unique ressemblant à une limace), est un organisme de référence pour l’étude de l’apparition de la multicellularité. Le blob pourrait bien être le premier organisme dont les mécanismes de cognition seraient complètement élucidés, et le modèle de Dictyostelium discoideum permettrait quant à lui de mieux comprendre le passage d’une intelligence unicellulaire à une intelligence multicellulaire telle que celle du cerveau humain.

La Terre, le vivant, les humains

La Terre, le vivant, les humains

- Coédition Muséum national d'Histoire naturelle / La Découverte

- 2022

- Sous la direction de Jean-Denis Vigne et Bruno David

- 196 × 249 mm

- 420 pages

- 45 €

Auteurs

Soizic Prado

Professeure au Muséum national d'Histoire naturelle et responsable de l'équipe Chimie des Produits Naturels Fongiques et Bactériens (Molécules de Communication et Adaptation des Micro-organismes, UMR 7245)

Kevin Calabro

Maître de conférence au Muséum national d'Histoire naturelle (Molécules de Communication et Adaptation des Micro-organismes, UMR 7245)

Référence

Extrait de l'ouvrage La Terre, le vivant, les humains (Coédition MNHN / La Découverte), 2022.