Connaître les ressources marines pour mieux les gérer

Depuis plusieurs décennies, les ressources marines du grand large sont l’objet de toutes les convoitises. Hors des eaux territoriales, la pêche incontrôlée a mis en péril de nombreuses espèces d’intérêt écologique majeur et entraîné même l’extinction de certaines d’entre elles. Les organisations internationales mettent en place des programmes scientifiques couplés à des mesures de gouvernance, comme c’est le cas dans l’océan Austral, autour de la légine, un poisson des mers froides à forte valeur commerciale.

L’archipel des îles Kerguelen a fait l’objet, dans les années 1970–1980, d’une intense activité de pêche de la part des flottes soviétiques et polonaises. À partir de 1978, l’extension de la souveraineté des États côtiers sur des zones économiques exclusives jusqu’à 200 milles nautiques a été décidée par l’Organisation des Nations unies. Le Muséum national d’histoire naturelle s’est alors vu confier la responsabilité scientifique du suivi de cette zone. Il est chargé de fournir des recommandations et de transmettre les statistiques de pêche aux administrations centrales. Depuis cette date, chaque navire embarque un contrôleur de pêche employé par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui transmet au Muséum, à la fin de chaque voyage, toutes les données relatives à l’effort de pêche, aux captures ainsi que des mesures et des échantillons biologiques représentatifs des espèces capturées.

Fondés sur ces observations, les travaux de modélisation menés au Muséum permettent d’estimer la biomasse initiale du stock de poisson et de recommander des taux admissibles de capture (TAC). De nombreuses données viennent enrichir chaque année ces modèles, en intégrant aussi les estimations de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que des données de marquage/recapture des légines australes, leurs mensurations biologiques et leur âge. Ces données sont complétées par des campagnes scientifiques réalisées à bord de navires océanographiques, notamment La Curieuse et les deux navires Marion Dufresne, ou lors des campagnes halieutiques comme le programme POKER (Poisson Kerguelen) à bord de navires de pêche réalisées tous les quatre ans sur le plateau de Kerguelen ou lors des programmes de recherche halieutique franco-japonais en zone antarctique. Cet ensemble d’observations est centralisé dans le système halieutique du Muséum et permet de suivre les pressions exercées sur l’environnement par la pêche.

Pendant des années, les espèces ciblées par les chalutiers industriels étaient le colin austral et le poisson des glaces. Le pic d’exploitation de cette pêcherie a été atteint à la fin des années 1970. Les stocks de ces poissons se sont alors effondrés. La pêche s’est ensuite maintenue dans ce secteur à des niveaux d’exploitation plus faibles. Dans les années 1990, la légine australe (Dissostichus eleginoides Smitt, 1898) a commencé à attirer l’attention de nombreux pêcheurs pour la qualité de sa chair et comme produit de substitution à la morue noire pêchée au large de l’Alaska. Après avoir été très rapidement surexploitée par une pêche illicite dans tout l’océan Antarctique, la pêche à la légine est maintenant contrôlée et cadrée par des mesures de conservation spécifique liées à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et à l’Accord des pêches du sud de l’océan Indien (APSOI)

Idées reçues sur la pêche durable

La légine australe, poisson des grands fonds

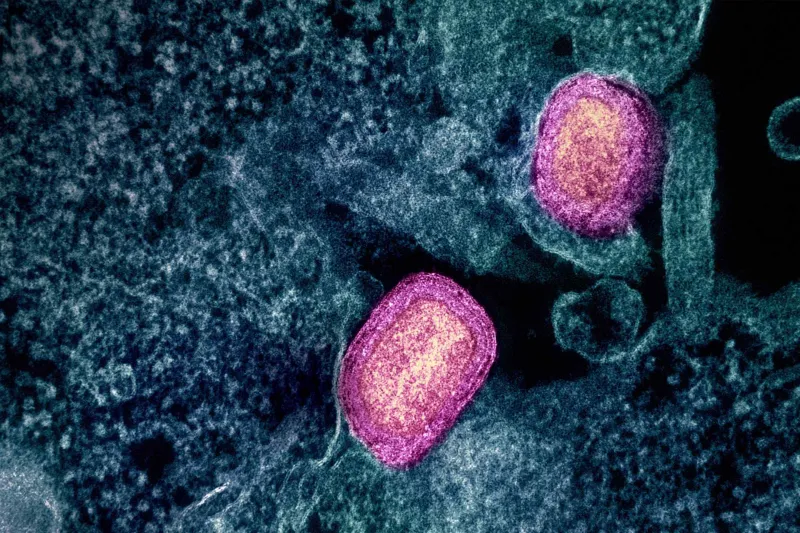

Légine australe (Dissostichus eleginoides)

© MNHN - A. IatzouraLa légine australe a été décrite à partir de deux spécimens collectés en 1896 au cours de l’expédition scientifique en Patagonie de l’université de Princeton, entre 1896 et 1899. Elle appartient à la famille des Nototheniidae, endémique dans l’hémisphère Sud. On la retrouve dans toutes les îles et les monts sous-marins subantarctiques des secteurs atlantiques et indiens de l’océan Antarctique. La légine est une espèce longévive à croissance relativement lente dont la taille peut atteindre plus de 2 mètres, le poids plus de 100 kg, pour des âges estimés à plus de 50 ans. Comme beaucoup d’espèces de poissons benthopélagiques vivant à proximité du fond des océans, la légine australe présente un dimorphisme sexuel et déplace son habitat vers les eaux plus profondes au cours de sa croissance. Elle peut vivre entre 10 et 2 500 mètres de profondeur. Sa maturité sexuelle est atteinte entre 6 et 9 ans de vie.

Depuis près de quarante ans, plus de 1,4 million de mesures concernant la taille et le sexe-ratio ont été recueillies, provenant de plus de 50 000 stations de pêche dans le secteur de Kerguelen. Elles donnent une meilleure connaissance de la structuration complexe de la population de légines à l’échelle du plateau. L’analyse des mensurations de chaque individu confirme la migration de poissons de grande taille des eaux peu profondes vers les grandes profondeurs, avec une zone entre 600 et 1 200 mètres, où la taille des poissons reste relativement constante. Les calculs de sexe-ratio montrent une plus forte proportion de gros mâles adultes dans la partie nord-ouest de Kerguelen avec une répartition des sexes assez homogène sur le reste du plateau. La légine est par ailleurs une espèce assez sédentaire, même si les programmes de marquage ont permis d’observer que l’espèce est capable d’effectuer de très grandes migrations. Des spécimens marqués dans le sud du plateau de Kerguelen ont ainsi pu se retrouver à des milliers de kilomètres de là, au nord de l’archipel de Crozet. Inversement, quelques individus marqués à Crozet ont pu être retrouvés sur les bordures du plateau de Kerguelen.

La recherche au service du développement durable

Les travaux de recherche s’orientent de plus en plus vers une approche écosystémique globale permettant d’évaluer l’impact des pêcheries et des changements globaux sur les écosystèmes benthiques (en intégrant notamment l’évaluation de la sensibilité des peuplements à l’action des engins de pêche), l’établissement du statut patrimonial des taxons inventoriés et l’évaluation de la rareté des habitats mis en évidence. Ils fournissent une évaluation de la pertinence des zones de protection renforcée de la nouvelle réserve marine au regard de la conservation des écosystèmes benthiques profonds. Les premiers résultats publiés ont permis de mettre en évidence une forte structuration des communautés profondes de la zone économique exclusive (ZEE) de Kerguelen ainsi que le lien entre leur distribution et différents facteurs environnementaux (quantité de matière organique, profondeur, pente). Des travaux de modélisation reposant sur les données issues de la campagne POKER IV sont en cours pour approfondir ces résultats. Ils incluent le séquençage génétique des organismes récoltés, en vue de créer un référentiel moléculaire pour le développement futur de techniques douces d’échantillonnage fondées sur l’ADN environnemental.

Extrait de l'ouvrage La Terre, le vivant, les humains (Coédition MNHN / La Découverte), 2022.

Auteur

Patrice Pruvost

Coordinateur de l’Atlas des poissons marins de France métropolitaine et responsable scientifique de la collection nationale d’ichtyologie au Muséum national d'Histoire naturelle.

La Terre, le vivant, les humains

La Terre, le vivant, les humains

- Coédition Muséum national d'Histoire naturelle / La Découverte

- 2022

- Sous la direction de Jean-Denis Vigne et Bruno David

- 196 × 249 mm

- 420 pages

- 45 €