Quelles espèces humaines ont coexisté avec Homo sapiens ?

En examinant une frise chronologique des espèces humaines de ces sept derniers millions d’années, nous sommes frappés par le fait que, à toutes les époques de l’histoire des hominines, plusieurs espèces différentes ont coexisté.

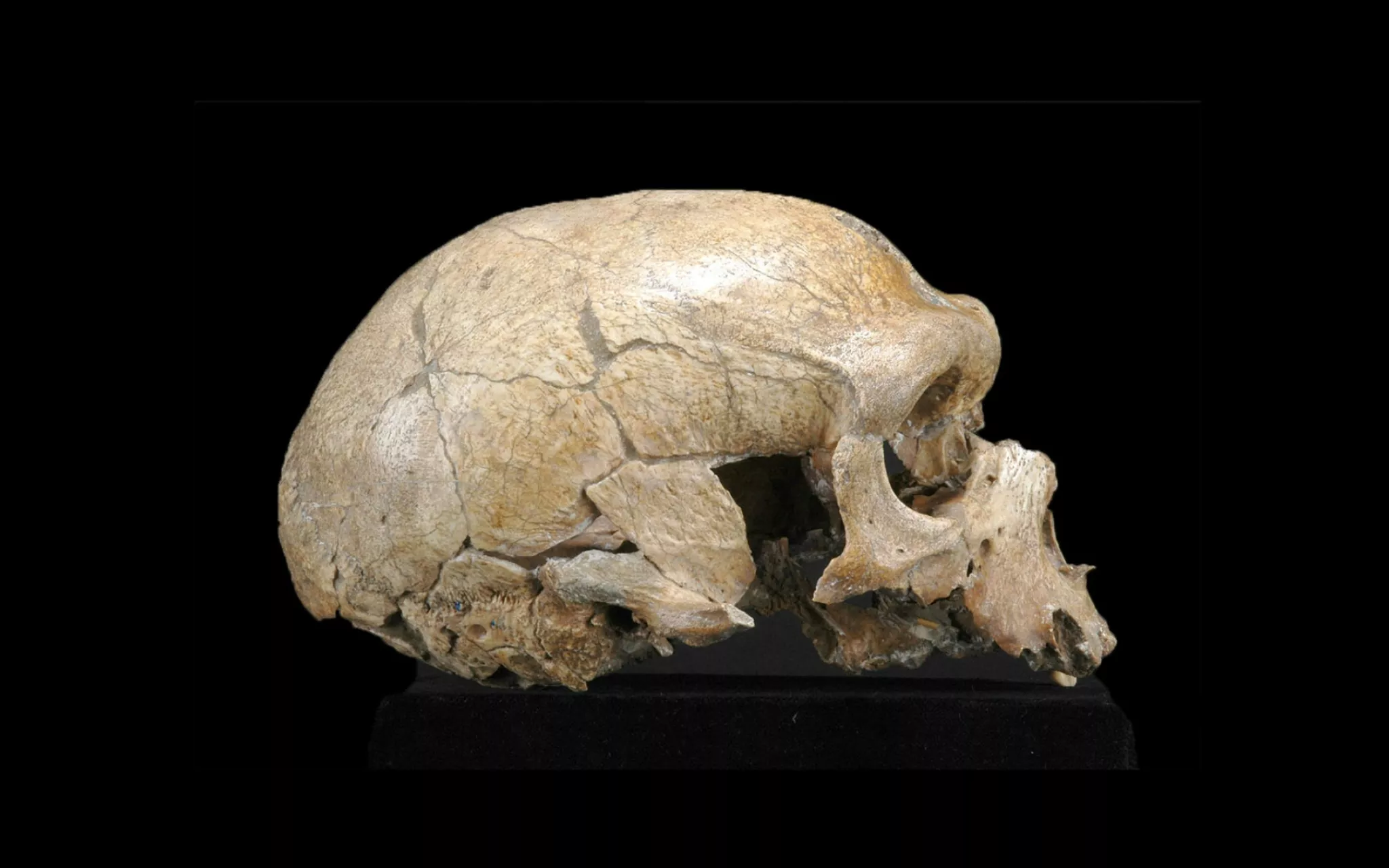

Homo neanderthalensis est sans aucun doute la mieux connue de ces espèces puisqu’elle a été décrite en 1864, à partir de découvertes effectuées en 1856 dans la vallée de Néander, en Allemagne. Ces fossiles et cette nouvelle espèce ont fait couler beaucoup d’encre alors que les détracteurs étaient nombreux à prétendre que ces ossements n’étaient que ceux d’un Homo sapiens pathologique. Il faut rappeler que cette vive discussion a lieu au même moment que les grands débats qui se déroulaient autour de la théorie de l’évolution fondée sur la sélection naturelle publiée par Charles Darwin dans l’Origine des espèces en 1859. Si l’idée d’une évolution biologique était difficile à accepter pour certains, qu’elle puisse aussi s’appliquer à l’espèce humaine l’était encore plus.

Homo sapiens

© MNHNDepuis cette époque, de très nombreuses découvertes de fossiles attribués à Homo neanderthalensis ont été effectuées en Eurasie, datant de plus de 300 000 à environ 40 000 ans. L’origine d’Homo sapiens se situant aux alentours de 200 000 à 300 000 ans en Afrique, les deux espèces ont donc coexisté pendant une très longue période de temps. Les différences morphologiques sont très marquées : Homo neanderthalensis était plutôt plus petit et trapu qu’Homo sapiens, avec des membres supérieurs et inférieurs aux proportions différentes (avant-bras et jambe courts par rapport au bras et à la cuisse respectivement) et des caractéristiques crâniennes propres. La boîte crânienne est allongée en vue de profil, et circulaire en vue postérieure, avec une barre osseuse au-dessus des orbites et un "chignon occipital" à l’arrière du crâne, et sa capacité cérébrale est, en moyenne, plus élevée que celle d’Homo sapiens. Au niveau génétique, Homo neanderthalensis est aussi l’espèce humaine la mieux connue en dehors de la nôtre puisque la toute première extraction d’ADN mitochondrial d’un de ses ossements date de la fin des années 1990. Par la suite, plusieurs autres séquences néandertaliennes ont été obtenues, qui ont donné des résultats convergents (l’ADN mitochondrial d’Homo neanderthalensis et celui d’Homo sapiens différant significativement). Mais, en 2010, le génome d’Homo neanderthalensis fut obtenu en combinant des séquences d’ADN nucléaire extraites de plusieurs fossiles. Il s’agit non seulement d’une véritable prouesse technique mais aussi d’une petite révolution dans notre compréhension des relations entre Homo neanderthalensis et Homo sapiens. En effet, les séquences indiquent clairement que ces deux espèces se sont rencontrées par le passé, rencontres fécondes puisqu’une partie de l’humanité actuelle en porte encore une infime trace dans son génome.

Les petits cousins des îles, Homo floresiensis et Homo luzonensis

Cela fait donc plus de 150 ans que nous savons qu’une autre humanité a été contemporaine de la nôtre. Mais, en 2004, la publication d’une troisième espèce a fait grand bruit. Il s’agit d’Homo floresiensis, espèce décrite à partir d’ossements fossiles, dont un squelette partiel, découverts dans la grotte de Liang Bua, située sur l’île de Florès, en Indonésie. Ces fossiles correspondent à plusieurs individus ayant vécu entre il y a environ 100 000 ans et 60 000 ans, donc contemporains d’Homo neanderthalensis et d’Homo sapiens, mais à l’apparence extrêmement différente. Homo floresiensis se caractérise notamment par une très petite stature d’à peine 1,10 m à l’âge adulte, un volume crânien de moins de 400 cm3, des jambes courtes et de longs bras et toute une série de caractères anatomiques singuliers pour une espèce aussi récente du genre Homo.

Vue de la fouille du niveau 14 où les restes fossiles d'Homo luzonensis ont été découverts

© Callao Cave Archaeology ProjectDepuis, une autre espèce humaine a été décrite en Asie du Sud-Est, à partir de fossiles découverts en 2007, 2011 et 2015 dans la grotte de Callao, située sur l’île de Luzon, aux Philippines. Publiée en 2019, l’espèce Homo luzonensis était aussi contemporaine des trois autres puisque la datation de deux des fossiles indique des âges minimum de 50 000 et 67 000 ans. Tous les éléments ont des dimensions petites, voire très petites, correspondant à une stature adulte réduite, bien que celle-ci ne puisse pour l’instant être estimée avec fiabilité en l’absence de squelette suffisamment complet. Ses dents et les os de ses mains et de ses pieds présentent une mosaïque de caractères morphologiques inédite, ressemblant selon les cas à Homo sapiens, Homo floresiensis, Homo erectus, Homo habilis et même aux australopithèques. Ainsi, le pied d’Homo luzonensis diffère fortement de celui d’Homo sapiens, adapté à une bipédie stricte et d’endurance, mais ressemble beaucoup à celui des australopithèques, dont la locomotion induisait une grande habileté pour grimper dans les arbres. Davantage de recherches sur la biomécanique des os du pied sont nécessaires pour mieux comprendre la locomotion d’Homo luzonensis, mais il semble bien que, s’il pratiquait la marche bipède, celle-ci devait différer de la nôtre.

L’hypothèse la plus probable à ce jour pour Homo floresiensis et Homo luzonensis est celle d’évolutions endémiques par isolement sur leurs îles respectives de Florès et de Luzon. Mais plusieurs points restent à élucider. Celui de leur origine d’abord : est-elle à chercher dans de petits groupes d’Homo erectus, dont les fossiles ont été retrouvés en grandes quantités en Chine et en Indonésie pour des périodes un peu plus anciennes que celles des deux espèces insulaires, ou bien, comme certains de leurs traits morphologiques pourraient l’indiquer, du côté d’hominines bien plus anciens comme les australopithèques, inconnus à ce jour hors d’Afrique ? Reste aussi à comprendre quand et comment ces hominines sont arrivés à Florès et à Luzon, deux îles qui n’ont jamais été accessibles à pied sec pendant tout le Quaternaire.

L'Homme de Flores

En Asie continentale, Homo longi et les Dénisoviens

Mais revenons quelques années en arrière et déplaçons-nous des îles tropicales d’Asie du Sud-Est vers les froids territoires de la Sibérie centro-méridionale pour faire la connaissance d’une autre humanité contemporaine de toutes celles qui viennent d’être évoquées. À la fin des années 2000, la grotte de Denisova était connue depuis assez longtemps par les préhistoriens pour avoir été occupée par Homo neanderthalensis puis par Homo sapiens. Mais une énorme surprise est venue de l’extraction d’une séquence d’ADN mitochondrial d’un des fossiles humains épars mis au jour dans la grotte, un petit fragment de phalange distale d’un doigt de la main daté de plus de 50 000 ans. Publiée en 2010, cette séquence n’est ni celle d’un Homo sapiens, ni celle d’un Homo neanderthalensis. Ce résultat est confirmé quelques mois après par de nouvelles séquences extraites d’autres fossiles fragmentaires et l’ADN nucléaire indique que ces individus, surnommés Dénisoviens, sont plus étroitement apparentés à Homo neanderthalensis qu’à Homo sapiens, mais que des événements d’hybridation ont eu lieu avec ces deux derniers. Présents dans la grotte de Denisova depuis plus de 200 000 ans, les Dénisoviens restent assez mystérieux à ce jour car, si leur génome et leur protéome sont bien connus, leur morphologie l’est peu, les fossiles étant rares et fragmentaires. Mais celle-ci se dévoile petit à petit. D’abord par une demi-mâchoire inférieure découverte dans la grotte de Baishiya, située sur le plateau tibétain, en Chine, et identifiée comme dénisovienne grâce à des analyses paléoprotéomiques. Puis par la publication, en 2021, d’une hypothèse assez audacieuse : celle de regrouper au sein d’une nouvelle espèce, Homo longi, les Dénisoviens et plusieurs fossiles datés d’environ 300 000 à 100 000 ans découverts en Chine et dont la taxonomie et la phylogénie n’avaient pas été résolues jusqu’alors. Cette proposition fait l’objet de nombreuses discussions, mais elle est la première visant à nommer tous ces "étranges" fossiles d’Asie continentale, contemporains d’Homo sapiens et des autres.

Évolutions, hybridations, extinctions

Fossiles découverts dans la grotte de Callao et attribués à Homo luzonensis

© Callao Cave Archaeology ProjectLes recherches effectuées sur de nouveaux terrains mais aussi en laboratoire lèvent le voile sur une diversité des espèces humaines contemporaines d’Homo sapiens bien plus grande qu’on ne le pensait encore jusqu’au début des années 2000. Ces différentes humanités correspondaient-elles réellement à des espèces différentes ? Cette question reste largement débattue, mais il est important de rappeler ici qu’en paléoanthropologie, comme en paléontologie en général, c’est bien le concept paléontologique de l’espèce qui est utilisé puisque le concept biologique est évidemment inapplicable (comment pourrait-on tester l’interfécondité de spécimens connus uniquement sous la forme de fossiles ?). Ces espèces paléontologiques sont donc reconnues comme des ensembles cohérents du point de vue des variations morphologiques, mais aussi de leur extension chronologique et géographique. Mais il ne faut en aucun cas y rattacher a posteriori le concept biologique et suggérer qu’il existe nécessairement une barrière de reproduction entre les individus appartenant à deux espèces paléontologiques différentes. C’est d’ailleurs l’une des grandes découvertes de la paléogénomique : l’histoire de notre propre espèce Homo sapiens est aussi faite, après sa sortie d’Afrique il y a 60 000 à 90 000 ans, de rencontres et d’hybridations avec Homo neanderthalensis en Europe de l’Est et au Proche-Orient, mais aussi avec les Dénisoviens en Asie orientale.

De nombreuses questions se posent encore, alimentant les recherches actuelles et futures, mais une chose est certaine : ces autres humanités ont toutes disparu et nous nous sentons aujourd’hui bien seuls sur terre. Seuls en termes d’espèce, mais pas en nombre d’individus puisque notre démographie n’a cessé de croître de façon spectaculaire. Peut-être est-ce d’ailleurs l’une des raisons de l’extinction de ces autres humanités ?

Comment nourrir 9 milliards d'humains ?

Auteur

Florent Détroit

Paléoanthropologue et professeur au Muséum national d'Histoire naturelle (Histoire Naturelle des Humanités Préhistoriques - UMR 7194)

Extrait de l'ouvrage La Terre, le vivant, les humains (Coédition MNHN / La Découverte), 2022.

La Terre, le vivant, les humains

La Terre, le vivant, les humains

- Coédition Muséum national d'Histoire naturelle / La Découverte

- 2022

- Sous la direction de Jean-Denis Vigne et Bruno David

- 196 × 249 mm

- 420 pages

- 45 €